Inhalt

Jüdisches Leben in Hamburg

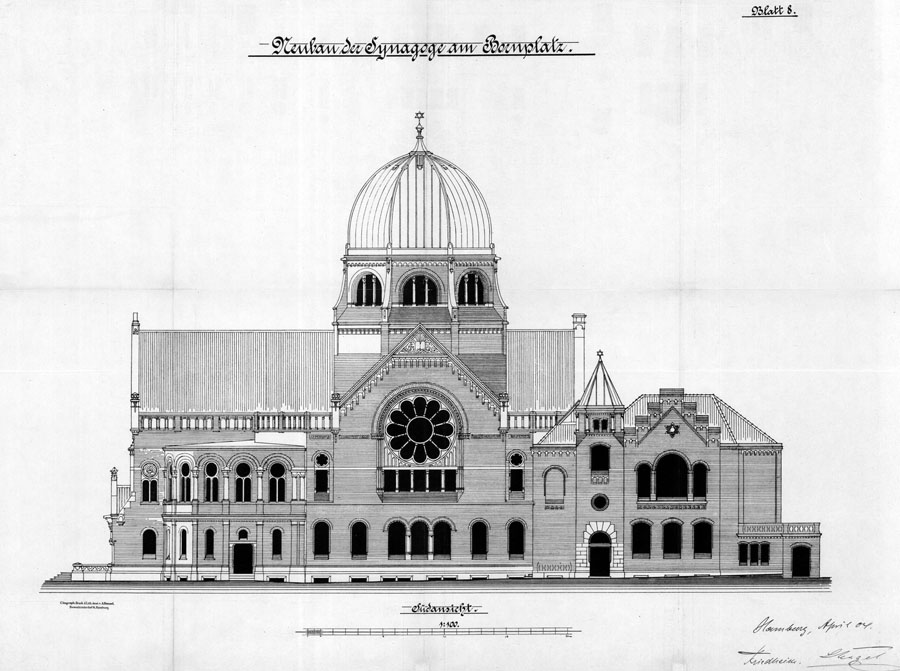

1906 im neoromanischen Stil eingeweiht, 1938 in der Pogromnacht beschädigt und 1940 abgerissen – die Wiedererrichtung der Synagoge am ehemaligen Bornplatz in Hamburg ist eigentlich beschlossene Sache. Auch die Finanzierung ist auf der Zielgraden: Bundestag und Hamburger Senat wollen insgesamt 130 Millionen Euro für die Rekonstruktion der Synagoge freigeben.

Parteiübergreifend war man sich mit der Jüdischen Gemeinde in Hamburg einig, dass als einzige Option eine originalgetreue Rekonstruktion zur Debatte steht. Selten war es so einfach, erinnerungspolitisch ein Zeichen zu setzen, das zudem der Reparatur des Stadtbildes dienen würde. Der ehemalige Standort der Synagoge am Bornplatz ist bis heute weitgehend nicht bebaut und Leerfläche.

Vorwurf des Geschichtsrevisionismus

Doch ausgerechnet von Seiten von Historikern und Kulturschaffenden bricht zunehmend Widerspruch herein. Die Kritiker führen an, man würde Geschichte revidieren und somit das Gedenken an die nationalsozialistischen Verbrechen erschweren, vielleicht unmöglich machen. Man plädiere daher für einen Neubau in zeitgenössischer Formensprache, der den Bruch in der Geschichte anschaulich mache.

Ich möchte dagegenhalten, indem ich die Frage in den Raum stelle, warum nicht eine rekonstruierte Synagoge dem Ziel des Gedenkens zuträglich sein soll. Kaum ein Passant nimmt die tragische Historie dieses Ortes war, solange dort lediglich ein unansehnlicher Bunker aus Kriegstagen steht. Daran ändert auch ein in den Boden eingelassenes Mosaik nichts, das den Grundriss der ehemaligen Synagoge – noch dazu im Maßstab deutlich reduziert – nachzeichnet. Und ebenso läuft ein moderner Neubau Gefahr, sich in die fantasielose Nachkriegsarchitektur einzureihen, die die noch vielfach erhaltenen Gründerzeitfassaden des Grindelviertels sicher nicht aufwertet. Die Rekonstruktion einer stadtbildprägenden Synagoge entfaltet dagegen eine Symbolwirkung gegen Antisemitismus, der es an positiver Aufmerksamkeit sicher nicht mangelt.

Diskurs und öffentlicher Dialog sollten stets der Transparenz dienen. Als Kritiker betritt man aber einen schmalen Grat, wenn man der Jüdischen Gemeinde abspricht, selbst am besten beurteilen zu können, wie sie in Deutschland ihrer Geschichte am nachhaltigsten gedenken. Ob der Konflikt durch den Vorschlag von Micha Brumlik aufgelöst werden kann, die Erinnerung an die Opfer des Holocaust am rekonstruierten Außenbau unübersehbar zu gestalten, steht und fällt mit der konkreten Umsetzung. Sollte eine solche tatsächlich ins Auge gefasst werden, wird der Synagogenbau hoffentlich nicht zu einem unausgegorenen Kompromiss degradiert, der es allen recht machen möchte.

Erste Visualisierungen

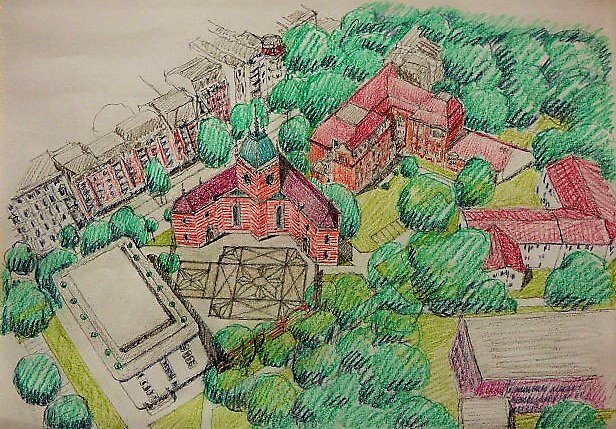

Update (13.02.21): Mitten in die Diskussion platzen bereits erste Entwürfe, die eine Vorstellung der Möglichkeiten und ihrer Wirkung ermöglichen. Der Verein Stadtbild Deutschland präsentiert dabei in Zusammenarbeit mit dem Architekten Pakertharan Jeyabalan eine Visualisierung, die den Interessen der Jüdischen Gemeinde mit der originalgetreuen Rekonstruktion des Äußeren sehr nahe kommen dürfte. Der Entwurf veranschaulicht nicht nur, wie sich die roten Backsteinfassaden der Synagoge in das Bild hanseatischer Architektur einfügen, sondern beinhaltet vor allem auch die Aufwertung der Platzanlage als zentraler innerstädtischer Ort der Zusammenkunft mit hoher Aufenthaltsqualität.

Dagegen möchte der Worpsweder Architekt Axel Spellenberg Bunker und Bodenmosaik erhalten und eine in den Dimensionen stark reduzierte Zweiflügelanlage entstehen lassen, die sich mithilfe einer Einfriedung von der Außenwelt abschottet. Die Architektursprache ist eigentümlich indifferent und zeigt – legt man seine Entwurfsskizze zugrunde – Anklänge an nordische Neorenaissance-Architektur. Spellenberg selbst beschreibt sie folgendermaßen:

Der Bau ist durchaus so repräsentativ wie der Vorgängerbau und zeigt Anklänge an die ehemalige Architektur von 1906 in Fassaden, Turm und Kuppel. Im Detail sind die Stilformen jedoch nicht historisierend romanisch, sondern aus den Figuren Quadrat und Dreieck abgeleitet.

Ob der Architekt mit dieser Fantasiearchitektur mit nur bedingtem historischen Bezug das eine oder andere Lager zufrieden stellt, darf angezweifelt werden. Für die einen entfernt sich der Entwurf zu weit von den jüdischen Traditionslinien, für die anderen lässt er die Vergangenheit vielleicht nicht weit genug hinter sich. Und ob die Abschottung nach Außen das richtige Signal gegen Antisemitismus setzt, bleibt ebenso fraglich. Die Platzanlage selbst wäre für die Öffentlichkeit zudem weitgehend verloren.

Antisemitismus als Generalverdacht

Eine Initiative mit prominenten Unterstützern des Wiederaufbaus der Bornplatzsynagoge – darunter Vizekanzler Olaf Scholz und den Ersten Bürgermeister Hamburgs Peter Tschentscher – sorgt für genügend mediale Aufmerksamkeit. Ihr Slogan „Nein zu Antisemitismus, Ja zur Bornplatzsynagoge“ wird von dem israelischen Historiker Moshe Zimmermann scharf kritisiert. Zurecht, denn durch diese Polarisierung setzt man jeden Kritiker der Rekonstruktionspläne dem Generalverdacht des Antisemitismus aus. Offensichtlich scheute man sich nicht, die besondere Rolle Deutschlands in der jüdischen Geschichte, die Bürde des Völkermordes, für die eigenen Ziele zu instrumentalisieren.

So bleibt bei mir ein ambivalentes Gefühl zwischen Befürwortung der Rekonstruktion, dem Ja zu einem sichtbaren, an Traditionen anknüpfenden Manifest jüdischen Lebens in Hamburg einerseits und der berechtigten Forderung nach einem öffentlichen Dialog über das Bauvorhaben andererseits. Darf letzterer aber so weit gehen, der Jüdischem Gemeinde Hamburgs das letzte Wort in der Sache abzusprechen? Und vor allem: Ist es statthaft und einer sachlichen Auseinandersetzung angemessen, Antisemitismus als argumentative Grundlage gegen Kritiker einzubringen? Ich neige dazu, beide Fragen negativ zu beantworten.

Dieser Artikel ist Teil des Themenkomplexes: Hamburg

Bisher erschienen:

Besser „Fantasiearchitektur“ als das, was jetzt mit der sündhaft teuren Machbarkeitsstudie herausgekommen ist: ein moderner Abklatsch der neoromanischen Synagoge von 1906. Wieder einmal ein fauler Kompromiss, wie altbekannt bei Rekonstruktionen. Und allemal besser, den Hochbunker stehen zu lassen, als noch ein Mahnmal einzureißen. Das geht gut, wenn man den Synagogenbau nur ein paar Meter nordwärts verschiebt, um einen gebührenden Abstand zu wahren. Was ist schlimmer, der Bau ist ein fauler Kompromiss und reißt den denkmalgeschützten Hochbunker ab, oder er steht ein paar Meter vom Originalstandort weg, lässt den BUnker stehen, ist aber authentisch rekonstruiert? Im übrigen auch im Innern, alles andere ist nur wieder falscher Architektenzauber à la Schlösser Berlin und Braunschweig Ich bin allemal beweglich und schreibe nicht einmal gefasste Meinungen und Pläne fest. Egal was man auch plant, man stellt als Architekt nie das eine oder andere Lager zufrieden. Hat man das vor, kann man gleich seine Fantasie und Pläne begraben. Kann nicht ein mal ein zerstörtes Bauwerk so rekonstruiert werden, wie es einmal war? Gerade im Falle der von den Nazis zerstörten Synagoge wäre es oberste Priorität, das zu tun. Und nicht schon wieder eine Pseudo-Rekonstruktion mit Architekten-Effekthaschereien zu machen.

Ich habe die Machbarkeitsstudie noch nicht im Detail gelesen, aber ich denke, wir tun gut daran, die Entscheidung für die Form des Wiederaufbaus der jüdischen Gemeinde zu überlassen. Wir als Nachfahren der Täter sollten uns bei dieser Diskussion zurücknehmen.

Mir fällt es übrigens schwer vorzustellen, dass jemand dem Bunker eine Träne nachweint. Ich denke, den sollten wir nun wirklich nicht zu einem Argument hochstilisieren.