Antisemitismus in unserer Gesellschaft

Judenfeindlichkeit ist ein Teil unserer Gesellschaft – da sollten wir uns keinen Illusionen hingeben. Auch wenn wir dies für ein paar Jahre erfolgreich verdrängen, führen uns Anschläge wie in Halle schließlich auf den Boden der Tatsachen zurück. Mit der Corona-Pandemie sind antijüdische Verschwörungstheorien, die man für alle Zeiten in der Mottenkiste des Nationalsozialismus versunken glaubte, wieder an die Oberfläche gespült worden. 90% der antisemitischen Straftaten sind dem rechten Spektrum zuzuordnen. Daneben erstarkte mit den Flüchtlingswellen der islamische Antisemitismus in unserem Land.

Umso mehr sind weiterhin Dialog und Aufklärung ein zentraler Bestandteil der Aufarbeitung und Erinnerungskultur. Das sollte in jedem Lebensbereich gelten, erst recht dort, wo Falschinformationen, Hass und Hetze Konjunktur haben: in den sozialen Netzwerken. Was aber offensichtlich die Schulen an Antisemitismusprävention leisten können, scheint in einigen von Akademikern geleiteten Facebook-Gruppen nicht möglich, vielleicht sogar nicht erwünscht zu sein. Dabei zeigt eine aktuelle Studie, dass das Interesse an der NS-Zeit bei den jüngeren Generationen sehr ausgeprägt, aber das Wissen darüber lückenhaft ist.

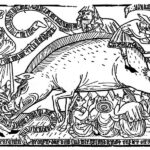

Zu den Hintergründen: Ich muss gestehen, dass ich im Laufe meines Studiums nur wenig mit dem Thema Antisemitismus in Berührung gekommen bin. Aus Schulzeiten und Dokumentationen sowie Besuchen in KZ-Gedenkstätten hatte ich aber einen guten Überblick über die nationalsozialistische Zeit und den Holocaust. Lange war mir aber nicht bewusst, dass Judenfeindlichkeit eine mehr als 2000 Jahre alte Tradition besitzt. In den letzten Monaten und Jahren habe ich mich daher intensiv in diesen Bereich eingearbeitet und nun für den schnellen Einstieg einen Blogartikel zur Geschichte des Antisemitismus verfasst. Mein Anliegen war es, die Judenfeindlichkeit der Nationalsozialisten als vermeintlich singuläre, aus dem Nichts entstandene Erscheinung zu falsifizieren.

Dialog und Aufklärung in den sozialen Medien

Üblicherweise teile ich meine (und auch fremde) Artikel in den entsprechenden Facebook-Gruppen zu historischen Themen, um eine Diskussion anzuregen. In rund einem Dutzend von ihnen bin ich langjähriges Mitglied. Befremdlich empfand ich es aber, dass man meinen Antisemitismus-Beitrag in einigen Gruppen ablehnte – mit einer Ausnahme ohne Begründung.

In der größten deutschsprachigen Community zu historischen und archäologischen Fragen hat eine Moderatorin – ihres Zeichens selbst studierte Archäologin – gar vorgeschlagen, ich solle meinen Artikel umschreiben und dabei jeglichen Bezug zur NS-Zeit tilgen, um keine Kontroversen und unsachlichen Diskussionen auszulösen. Was für eine Bankrotterklärung einer Geisteswissenschaftlerin! Man stelle sich vor, Gedenkstätten würden ähnliche Bedenken vorbringen, um einer unangenehmen Diskussion auszuweichen. Update (14.10.23): Die Handlungsweise in besagter Community nahm schließlich derart paranoide – anders kann man es nicht beschreiben – Züge an, dass man auch meinen Artikel über ein Freilichtmuseum mit der Begründung ablehnte, dort würde eine Baracke des Reichsarbeiterdienstes aus den 1930er Jahren, also mit Bezug zum Dritten Reich, stehen.

Selbst in einer Gruppe, die sich explizit Geschichte und historischer Forschung aus gesellschaftskritischer Sicht widmet, war mein Diskussionsbeitrag ohne weitere Erläuterung zunächst unerwünscht. Erst nach vielen Wochen wurde dieser freigeschaltet. Offensichtlich stört es niemanden, dass die Verbannung des Themas Antisemitismus genau denjenigen in die Hände spielt, die sich eine „erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ wünschen. Genau dann verfestigt sich nämlich der Eindruck, der Judenhass sei eine Erfindung der Nazis und könne so nicht andere Gesellschaften befallen.

Nur Lippenbekenntnisse?

Was nutzen da Lippenbekenntnisse in Kampagnen wie #niewieder, #weremember oder #keinvergessen, wenn die Botschaften nicht in den Köpfen der Menschen ankommen und ihre Handlungsweisen beeinflussen? Gerade von meinen Kolleginnen und Kollegen aus den geisteswissenschaftlichen Disziplinen erwarte ich mehr Bewusstsein und Weitblick. Offensichtlich gibt es auch hier einen hohen Bedarf an Aufklärung, der – aus welchen Gründen auch immer – nicht erkannt oder beachtet wird. Fast 80 Jahre nach Kriegsende sind wir noch immer nicht so weit, dass wir ein Diskussionsangebot über Antisemitismus auch um den Preis einer kontroversen Debatte selbstverständlich annehmen.

Hey Damian,

es liegt nicht an dir! Du beschreibst den Grund, warum Miss Jones sich seit Jahren nicht mehr in diesen Facebookgruppen bewegt – insbesondere nicht mehr in der einen großen und bekannten. Ich habe es schlichtweg und einfach nicht mehr ertragen. Und was gerade in den Archäologiegruppen auf Facebook passiert – ich schäme mich als Archäologin darüber. Ich habe viel versucht. Am Ende bleib aber nur eines: Selbstschutz!

Ich kann auch dir nur empfehlen, Facebookgruppen zu meiden. Zwar musst du dir vmtl. weniger frauenfeindlichen scheiß anhören als ich, aber es ist dennoch ein stark toxisches Umfeld dort.

Ich schicke dir ein aufmunterndes Schulterklopfen.

Herzlich

Miss Jones

Hey Geesche, ich sehe es nicht ganz so düster wie du, danke dir aber für deine Worte. Es gibt auch gut moderierte Gruppen, in denen fragwürdiges Gedankengut keinen Platz hat. Es ist auch nicht so, dass ich resigniere oder mich über Gebühr aufrege. Ich wollte lediglich den Missstand, der mir in diesem Fall begegnet ist, zur Sprache bringen. Facebookgruppen zu meiden, ist für mich aus vielerlei Gründen keine Option. Mal abgesehen davon, dass die Reichweite dort ungebrochen hoch ist, bin ich dort auch beruflich unterwegs, auch für Kunden. Ich verdiene damit also mein Geld als Online-Marketer.

Herzliche Grüße, Damian

Ich verdiene auch mein Geld in diesem Bereich, jedenfalls manchmal, und ich rate mittlerweile aktiv vom Nutzen dieser Gruppen ab, weil es Tatsächlich kaum zu ertragen ist. Und man erreicht da im Zweifel auch nicht die Zielgruppe, sondern Meckerköppe. Erst kürzlich auf einer Fachtagung, habe ich auch mit wieder Kolleg*innen darüber geredet, auch die hatten ganz ähnliche Erfahrungen gemacht.

Aber vielleicht fällt einem das wirklich als Mann nicht so auf. Oder man wird alleine deswegen schon ernster genommen. Alle weiteren Personen, denen es ging, wie mir, wahren nämlich weiblich. Das kann natürlich Zufall sein, aber ich glaube nicht.

Also für mich war das auch ein riesiger Bauchschmerzschritt damals, mich aus den Gruppen zurückzuziehen. Rein quantitativ hat der aber dann kaum was ausgemacht bzgl. Lesezahlenstatistik.

Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Meine Insights und die meiner Kunden zeigen eindeutig, dass Gruppen für die erfolgreiche Zielgruppenansprache unentbehrlich sind. Natürlich sollte man dabei eine Auswahl treffen und die Gruppen auch analysieren, bevor man wahllos loslegt.

Hier habe ich vor einigen Jahren Facebook-Strategien für Kultureinrichtungen vorgestellt: https://www.zeilenabstand.net/facebook-strategien-fuer-museen-und-kultureinrichtungen/

Im Wesentlichen hat das damals gesagte noch immer Geltung.

Und hier habe ich mal eine umfangreiche Liste von Facebook-Gruppen zusammengetragen, die für Kultur und Museum von Interesse sein könnte: https://www.zeilenabstand.net/facebook-gruppen-fuer-kultureinrichtungen/

Ergänzungen sind gerne gesehen.