Inhalt

Weltkulturerbe, Museum und archäologisches Freigelände

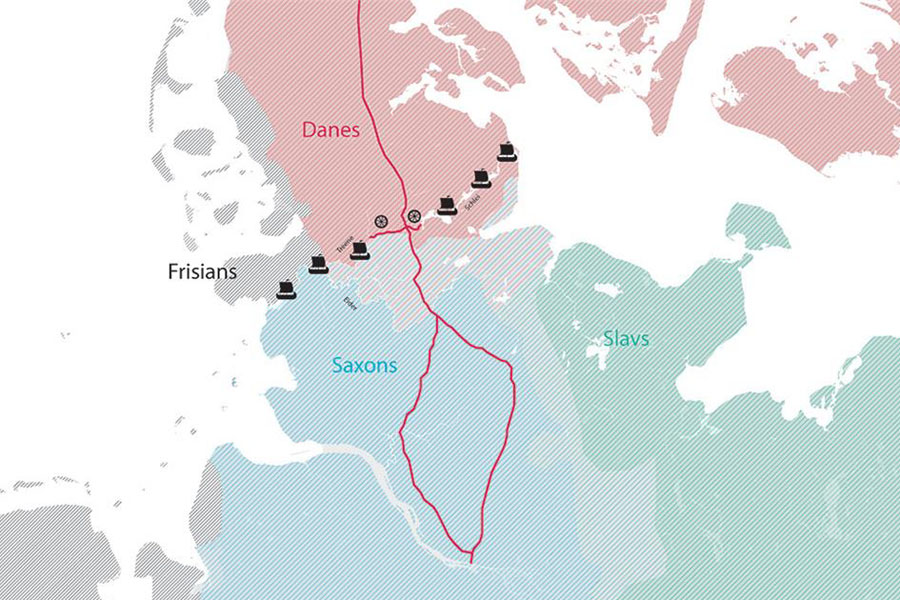

Gemeinsam mit dem nahe gelegenen Danewerk ist der alte Handelsplatz Haithabu an der Schlei seit 2018 Weltkulturerbe. Er liegt an den Grenzen der dänischen, slawischen, friesischen und sächsischen Welt. Dabei ist der Name und der Ort zu einem Synonym für eine ganze Kultur geworden – die der Wikinger.

Dem interessierten Besucher wird im Wikinger Museum Haithabu ein intensiver Einblick in die nordische Geschichte und die Historie dieses bedeutenden frühmittelalterlichen Fernhandelszentrums gewährt. Seit einigen Jahren existiert ergänzend zu den Ausstellungsgebäuden auch ein archäologisches Freilichtmuseum mit Rekonstruktionen am originalen Schauplatz.

Haithabus Historie

Bedeutung als Fernhandelsort an der Ostsee

Möglicherweise waren es friesische Händler, die Haithabu im 8. Jahrhundert am Haddebyer Noor, einer Bucht der Schlei gründeten. Die erste Erwähnung ist auf das Jahr 804 zu datieren. Die Fränkischen Reichsannalen wissen nur vier Jahre später zu berichten, dass der dänische König Göttrik Kaufleute aus dem mecklenburgischen Handelsort Reric an die Schlei umsiedeln ließ. Haithabu wurde in der Folge zum zentralen Warenumschlagplatz im Handelsverkehr zwischen Nord- und Ostsee.

Begünstigt wurde diese Entwicklung vor allem durch die geographische Lage des Ortes an einer Landenge der Cimbrischen Halbinsel. Der Warenverkehr von West nach Ost verlief von der Nordsee über die Flussläufe der Eider und Treene, dann über den Landweg der Schleswiger Landenge und schließlich über die Schlei in die Ostsee. Die Schlei stellt übrigens keinen Fluss dar, sondern ist eine schmale und tief ins Land schneidende Förde.

Der Handelsweg erfolgte in umgekehrter Richtung in gleicher Weise, wobei die Waren stets in Haithabu umgeladen werden mussten. Hollingstedt an der Treene stellte den Gegenpart auf der westlichen Seite der Landenge dar. Der Landweg zwischen beiden Umschlagplätzen maß gerade einmal 18 Kilometer, war aber beschwerlich und stets der Gefahr von Überfällen ausgesetzt. Die gefährliche Schiffspassage rund um Jütland durch Skagerrak und Kattegat konnte aber auf diese Weise vermieden werden. Heute nimmt der Nord-Ostsee-Kanal diese Funktion ein.

Machtzentrum und Bischofssitz

Aufgrund der wirtschaftlichen und strategischen Bedeutung wurde Haithabu zur Bühne politischer und religiöser Machtentfaltung. Hier entstand die erste Münzprägestätte Skandinaviens und hier fanden diplomatische Verhandlungen des dänischen Königs mit den benachbarten Großmächten statt.

Von der Anwesenheit der Mächtigen im Reich zeugen die zahlreichen prunkvoll ausgestatteten Grabanlagen, die rund um Haithabu entdeckt wurden. Allen voran steht das Bootskammergrab, das südwestlich der Umwallung des Ortes in der Mitte des 9. Jahrhunderts errichtet wurde. Die Grabbeigaben lassen die Bestattungen eines adligen Herren oder gar Königs annehmen. Möglicherweise handelt es sich um den dänischen König Harald Klakk, der 826 in der karolingischen Pfalz Ingelheim bei Mainz getauft wurde.

Kirche und Politik gingen im Frühmittelalter eine enge Verbindung ein. So ist es nicht verwunderlich, dass die karolingischen Missionsbemühungen Haithabu früh in den Fokus nahmen. Hier entstand Mitte des 9. Jahrhunderts schließlich die erste christliche Kirche Dänemarks unter der Leitung des Erzbischofs Ansgar von Hamburg-Bremen. Im Jahre 948 wurde Haithabu zum Bischofssitz und somit zu einem der wichtigsten Zentren des christlichen Glaubens im Norden.

Blütezeit und Untergang

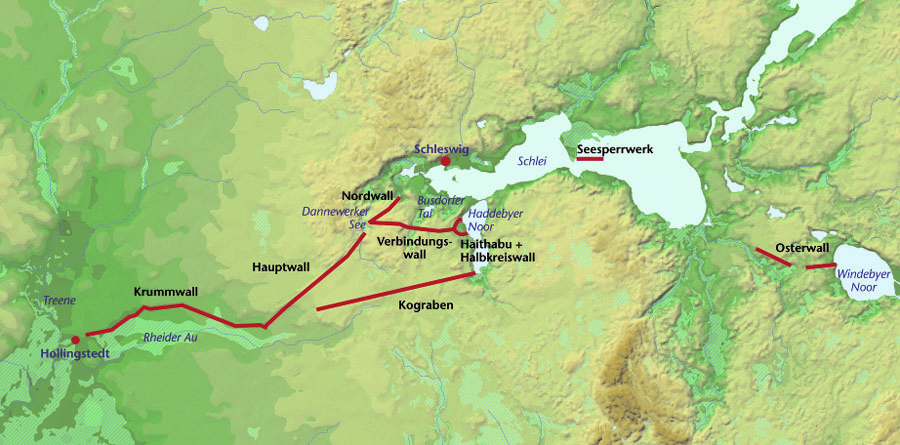

Das Handwerk florierte und in seiner Blütezeit im 10. Jahrhundert stellte Haithabu mit 1500 bis 2000 Einwohnern den bedeutendsten Handelsplatz im westlichen Ostseeraum dar. Die Herrschaft über den Ort wechselte mehrfach zwischen dem dänischen und dem deutschen Reich. Die Eider als Grenzfluss und das Danewerk, das mehrfach ausgebaute dänische Bollwerk gegen feindliche Einfälle aus dem Süden, gerieten immer wieder in den Fokus kriegerischer Auseinandersetzungen. Dabei nahm das Danewerk wahrscheinlich eine besondere Stellung beim Schutz des Handelsweges von Hollingstedt nach Haithabu ein.

Seit der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts umgab Haithabu ein hoher halbkreisförmiger Wall mit Palisaden und mindestens zwei Toren. Trotzdem wurde die Siedlung in der Folge zerstört – wahrscheinlich 1050 in einer Schlacht zwischen Dänemark und Norwegen. Der Wiederaufbau währte nur wenige Jahre. 1066 zerstörten Westslaven Haithabu endgültig. Der Handelsort wurde aufgegeben und an das nördliche Schleiufer verlegt: die Geburtsstunde Schleswigs.

Die Dauerausstellung

Schwerpunktthemen

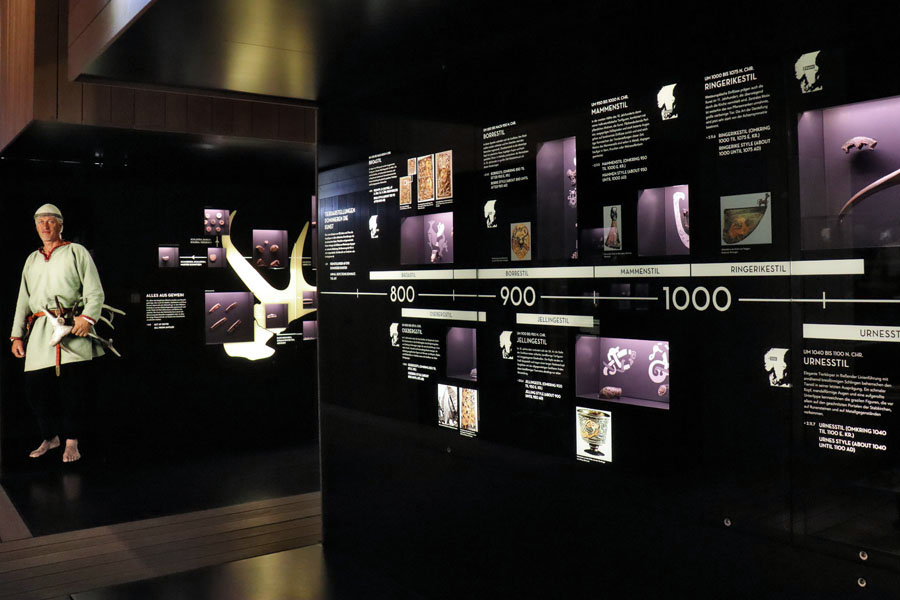

Das Museum mit seinen zahlreichen Exponaten und Funden ist untergebracht in einem Gebäudekomplex, der sich mit seiner wabenförmigen Struktur und der Holzkonstruktion sensibel in die Landschaft einfügt. Er wirkt sicher nicht zufällig wie eine moderne Adaption einer wikingerzeitlichen Siedlung. Im Innern präsentiert sich die Dauerausstellung in fünf Segmente geschieden, die jeweils einen Raum einnehmen:

- Bedeutung und Aufstieg Haithabus, Handelswege, Danewerk

- Alltag in Haithabu, das Handwerk

- Krieg, Mission, Mythologie, Bestattung

- Fernhandel

- die Schiffshalle: Hafen und Schifffahrt

Die unterschiedliche mediale Aufbereitung der Schwerpunktthemen lassen den Besuch nie langweilig werden. Um die besondere Bedeutung des Ortes, an dem man sich gerade befindet, vollständig zu erfassen, empfehle ich ein intensives Studium im ersten Raum. In Raum 2 und 3 werden anhand einer Fülle von Originalfunden die wikingerzeitlichen Lebensbedingungen anschaulich inszeniert.

In der Schiffshalle wird die für die wikingerzeitliche Welt so bedeutende Schifffahrt thematisiert. Der Fokus liegt auf dem Hafen und den Landebrücken Haithabus sowie den im Haddebyer Noor geborgenen Schiffswracks. Den Mittelpunkt bildet die Rekonstruktion eines unmittelbar vor den Landungsbrücken abgebrannten 31 Meter langen Kriegsschiffes, das um 985 gebaut wurde. Eine Glasfront erlaubt von hier den Blick über das Wasser zu dem originalen Schauplatz des Geschehens mit der rekonstruierten Landungsbrücke. So funktionieren gelungene museale Vermittlungskonzepte!

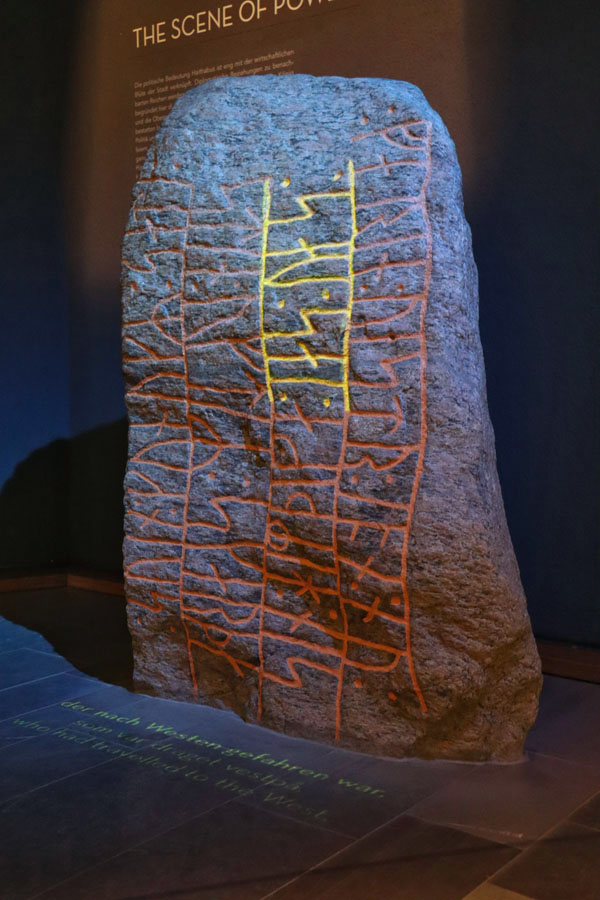

Die Runensteine

Faszinierend und zugleich in besonderer Weise gelungen ist die Präsentation der Runensteine im Museum. Es handelt sich dabei um vier in der Umgebung von Haithabu aufgefundene Objekte: großer und kleiner Sigtryggstein, der Skarthestein und der Erikstein.

Runensteine bewahren das Gedächtnis an bedeutende Männer der nordischen Geschichte und ihre Taten. Aufgrund des Fehlens anderer lokaler zeitgenössischer Schriftzeugnisse sind sie von hohem Quellenwert. Die Inschrift des Skarthesteines wird dabei in der Ausstellung abschnittsweise hervorgehoben, gelesen und per Projektion auf den Boden vor dem Stein ins Deutsche, Englische und Dänische übersetzt. Der Text lautet:

König Sven setzte diesen Stein nach (zum Gedenken an) Skarthe, seinem Gefolgsmann, der nach Westen (England) gefahren war, aber nun fiel bei Haithabu.

Rekonstruierte Siedlung

Der mehrminütige Fußweg vom Museum zum archäologischen Freilichtgelände führt durch die hügelige Landschaft und stellenweise über den ehemaligen Wall, vorbei an einer Herde Skudden und weidenden Galloways. Erst an diesem Ort erfasst man vollständig die landschaftlichen Begebenheiten, in die Haithabu eingebettet war. Insbesondere die enorme Ausdehnung der frühmittelalterlichen Siedlung überrascht. Dagegen wirken der rekonstruierte Siedlungsausschnitt und die Landungsbrücke innerhalb des Halbkreiswalls fast winzig und verloren.

Insgesamt sieben Häuser und eine Landebrücke am Haddebyer Noor wurden rekonstruiert. Fast alle stammen aus dem 9. Jahrhundert. Im Einzelnen sind es:

- Haus des Kammmachers (Haus 1)

- Haus des Tuchhändlers (Haus 2)

- Haus der Händler (Haus 3)

- Haus des Holzhandwerkers (Haus 4)

- Versammlungshaus (Haus 5)

- Haus des Fischers (Haus 6)

- Herberge (Haus 7)

Die Ermittlung der Gestalt und der Konstruktion der Häuser ist das Ergebnis jahrzehntelanger archäologischer Forschung. Die Innenausstattungen zeigen dagegen exemplarisch das Leben einer frühen städtischen Siedlung. Auf Befund gehen die hölzernen Stege und die enge Bebauung zurück, die den Gegensatz zu ländlichen Siedlungsstrukturen besonders anschaulich machen. An den Wochenenden wird die Szenerie durch Vorführungen von traditionellen Handwerkskünsten belebt.

Zur Vertiefung oder Vorbereitung für einen Besuch im Wikinger Museum, möchte ich folgende Literatur empfehlen:

- Birgit Maixner, Haithabu: Fernhandelszentrum zwischen den Welten, 2. Auflage, Schleswig 2018 (erhältlich im Museum)

- Kurt Schietzel, Spurensuche Haithabu: Archäologische Spurensuche in der frühmittelalterlichen Ansiedlung Haithabu. Dokumentation und Chronik 1963-2013, 5. Auflage, Kiel 2021 (bei Amazon erhältlich)

Dieser Artikel ist Teil des Themenkomplexes: Schleswig

Bisher erschienen:

Ein Kommentar zu “Haithabu – Handelszentrum der Wikinger”