Inhalt

Industrielles Kulturerbe

Die Zeche Zollern liegt im äußersten Westen Dortmunds im Stadtteil Bövinghausen und ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Bis zur Stilllegung im Jahre 1966 zählte sie allerdings gegenüber einigen Großzechen zu den weniger bedeutenden Steinkohle-Bergwerken im Ruhrgebiet. Die Rettung der bereits für den Abriss vorgesehenen, architektonisch herausragenden Maschinenhalle durch engagierte Bürger wurde zur Initialzündung für die Konservierung und Denkmalpflege von Industriekultur. Das führte zugleich zum generellen Umdenken im Umgang mit unserem industriellen Erbe.

1979 wurde die Zeche Zollern zur Hauptstelle des dezentral konzipierten Westfälischen Industriemuseums (seit 2006: LWL-Industriemuseum), zu dem noch weitere ehemalige Industriestandorte gehörten. Heute ist die Route der Industriekultur ein Symbol für den bemerkenswerten Strukturwandel der Region und ein Tourismusmagnet. Auf dem Gelände ist nicht nur eine in wesentlichen Zügen erhaltene Zechenanlage anzutreffen, geboten werden auch zahlreiche Dauerausstellungen, die in die Geschichte der Zeche einführen und unterschiedliche Facetten des Bergbaus beleuchten.

Entstehungsgeschichte der Zeche Zollern

Wenn wir hier von der Anlage der Zeche Zollern sprechen, müssen wir differenzieren. Bei dem Komplex in Bövinghausen handelt es sich korrekt um Zollern II/IV mit ihren beiden Schachtanlagen. Die ältere Zeche Zollern I/III, die Mutterzeche, befand sich im nur wenige Kilometer entfernten Dortmund-Kirchlinde. Von den Gebäuden letzterer stehen nur noch geringe Reste – bezeichnenderweise ebenfalls die architektonisch interessante Maschinenhalle.

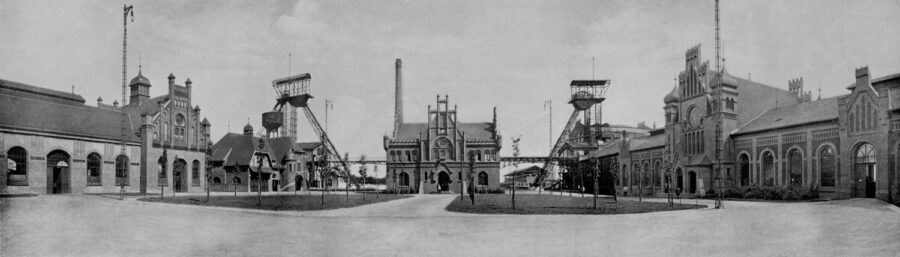

Das vergleichsweise junge Alter von Zollern II/IV ermöglichte es, das Bergwerk als eine Musterzeche aus einem Guss zu errichten, bei der die Arbeitsabläufe und Gebäudestandorte aufeinander abgestimmt und optimiert wurden. Zudem spielte eine einheitliche Architektursprache eine maßgebende Rolle. Derartige Anlagen entstanden vielfach seit den 1890er Jahren. Die Zeche Zollern II/IV wurde von 1898 bis 1904 von der Gelsenkirchener Bergwerks-AG (GBAG) errichtet, die wenige Jahre zuvor auch Zollern I/III erworben hatte. Zwischen 1904 und 1918 war auf dem Gelände auch eine Kokerei in Betrieb. Geschäftsführender Direktor und somit prägende Persönlichkeit in dieser Gründungsphase war Emil Kirdorf. Er erwarb für die GBAG auch die in Nachbarschaft liegenden Zechen Hansa und Germania.

Gebäude

Der Ehrenhof

Der repräsentative Charakter der Zechenanlage ist vor allem am Ehrenhof ablesbar, den man nach dem Durchschreiten der Toranlage betritt. In zentraler Achse befindet sich das Verwaltungsgebäude. Rechter Hand ragt der Giebel der Lohnhalle auf, an die sich Waschkaue, Magazin und Lampenstube anschließen. Links sind Werkstatt, Pferdestall und Remise beheimatet. Der Eindruck einer dreiflügeligen barocken Schlossanlage oder eines ländlichen Herrensitzes entsteht nicht willkürlich, er ist gewollt inszeniert und spiegelt das Selbstbewusstsein der Industriemagnaten wider. Die historistischen Architekturdetails mit ihren Schaugiebeln lehnen sich an Profan- und Sakralarchitektur der norddeutschen Backsteingotik an. Der Architekt Paul Knobbe ließ hier Neugotik und Industriearchitektur gekonnt miteinander verschmelzen.

Aufwendig präsentiert sich auch die Innenarchitektur. Das zentrale Verwaltungsgebäude empfängt seine Besucher mit einer zweigeschossigen Empfangshalle mit Holzgewölbe. Eine schmiedeeiserne Freitreppe führt doppelläufig ins Obergeschoss. Der Aufwand ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass in dem Gebäude neben Büros sogar Waschräume für die Steiger untergebracht waren. Nicht minder repräsentativ ist die Lohnhalle gestaltet. Der großzügig angelegte Raum ist ebenfalls mit einer Holztonne versehen. An den Schmalseiten lassen mehrteilige Fensterkonstruktionen Licht in den Raum. Sie übertreffen die ähnlich gestalteten Fenster im Treppenhaus des Verwaltungsgebäudes und wecken nicht zufällig die Assoziation mit mittelalterlicher Kirchenarchitektur. Lohnhallen mussten nicht nur aus praktischen Gründen groß dimensioniert sein; sie trugen auch einen symbolischen Charakter als Herz und Gesicht am Übergang des öffentlichen zum inneren Bereich einer Zeche. Sie waren nicht nur Ort der Lohnauszahlung, in ihnen spielte sich auch das soziale Leben des Betriebes ab.

Die Maschinenhalle

Der bauliche Mittelpunkt der Anlage ist, wie auch bei vielen anderen Zechen, die Maschinenhalle. Bei Zollern II/IV steht sie hinter dem Verwaltungsgebäude, flankiert von den beiden Fördergerüsten. Für dieses Gebäude lagen ebenfalls Pläne im Stile der Neugotik vor. Als massiver Backsteinbau sollte sie sich stilistisch in die Struktur der bisherigen Anlage einfügen. Der GBAG-Vorstand entschied sich aber überraschend gegen den Entwurf des eigenen „Hof-Architekten“ und setzte stattdessen eine Stahlfachwerk-Konstruktion um. Diese hatte den Vorteil einer weitaus schnelleren Errichtung. Die Anregung hierfür erhielt man auf einer Industrieausstellung in Düsseldorf, wo eine entsprechende Halle der Gutehoffnungshütte aus Oberhausen erstmals zu sehen war.

Die Maschinenhalle punktete nicht nur durch technische Innovationen, sondern auch durch künstlerische Extravaganz. Ein entscheidender Mitwirkender an dem Bauvorhaben war der Berliner Architekt Bruno Möhring, der zu den bekanntesten Vertretern des Jugendstils in Deutschland zu zählen ist. 1903 erfolgte die Fertigstellung der Halle auf Zollern. Ihre Jugendstil-Architektur mit der aufwendigen Verglasung ist bis heute im Kontext von Industriearchitektur einzigartig. 2016 erfolgte nach langjähriger Restaurierung die Wiedereröffnung des Gebäudes.

Die Förderanlagen

Von den übrigen Betriebsbauten im Umfeld der Maschinenhalle ist im Originalzustand wenig erhalten. Hier haben die Abrissarbeiten nach der Stilllegung der Zeche doch einigen Verlust verursacht. Die beiden Fördergerüste und die Schachthalle am südlichen Fördergerüst sind bei der Einrichtung des Industriemuseums von anderen Zechen umgesetzt worden. Damit gelang es, die ursprüngliche Panoramasituation weitgehend zu rekonstruieren.

Industriemuseum

Dauerausstellung

Das Museum hat sein Angebot in den letzten Jahrzehnten deutlich erweitert und damit erheblich an Attraktivität gewonnen. Um alle Ausstellungskonzepte angemessen zu würdigen, kann ein ganzer Tag beansprucht werden. Neben temporären Sonderausstellungen finden sich mehrere Bereiche mit Dauerausstellungen, die jeweils unterschiedliche Schwerpunkte verfolgen. Die Ausstellung im historischen Verwaltungsgebäude erzählt die Geschichte der Zeche Zollern im Spannungsfeld der technischen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung. Zeitlich wird dabei der Bogen von der Eröffnung bis zur Umnutzung als Industriemuseum gespannt. Wer sich in die herausragende Architektur der Zeche vertiefen möchte, ist vor allem im Untergeschoss richtig aufgehoben. Im Obergeschoss wird die Zeche Zollern im Spiegel der Sozialgeschichte, der Arbeiterbewegung und der Verwerfungen der Weltkriege thematisiert. Auch Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkrieges wird dabei nicht ausgespart.

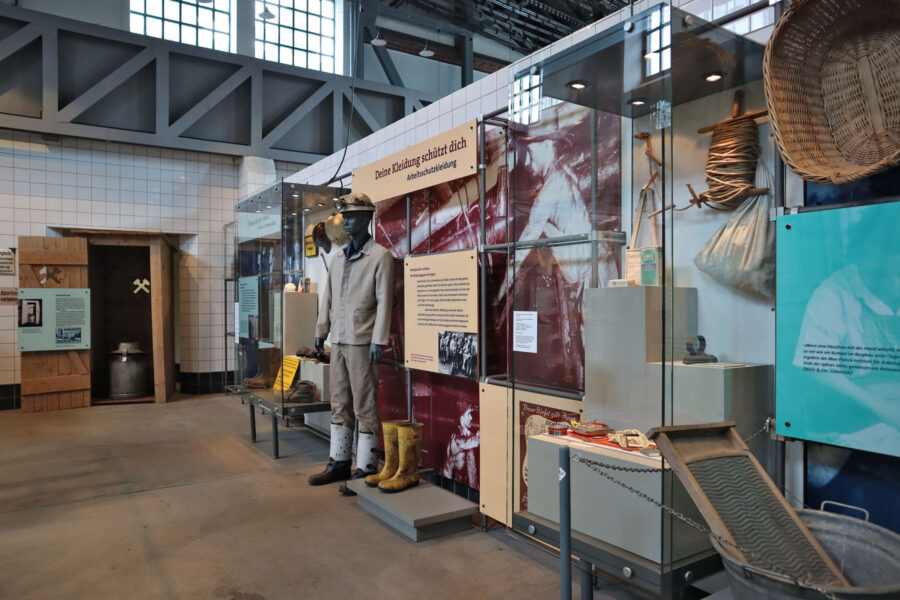

Ausgesprochen umfangreich und breit gefächert zeigt sich die Dauerausstellung in der Waschkaue. Hier stehen der Bergmann und sein Leben und Arbeiten im Mittelpunkt der Betrachtung. Anhand von informativen Texten und zahlreichen Exponaten wird die Ausbildung zum Bergmann anschaulich gemacht. Zudem steht die Freizeitgestaltung der Knappen im Fokus der Ausstellung. Besonderes Augenmerk verdient das Vereinswesen, insbesondere der Fußball, der im Revier besonders ausgeprägt war. Mit welchen Risiken der Beruf des Bergmanns verbunden war, veranschaulichen die Abschnitte über Hygiene und Gesundheitsvorsorge im Ruhrbergbau sowie über das Grubenrettungswesen. Wir lernen die verheerende Wirkung von Schlagwetter- und Kohlenstaubexplosionen und die Berufskrankheit der Bergleute, die Staublunge (Silikose), kennen. Eine eigene Ausstellung widmet sich der Geschichte und Entwicklung der Grubenleuchte, dem wohl unverzichtbarsten Ausrüstungselement des Bergmanns.

Anschauliches finden wir zudem in der Schachthalle. Auf insgesamt vier Ebenen werden Förderung und Aufbereitung der Kohle demonstriert. Leseband und Kohleloren auf der einen Seite, multimediale Präsentation mit Zeitzeugenberichten auf der anderen Seite geben einen Einblick in die harten Arbeitsbedingungen in diesem Zechenbereich, die denen unter Tage kaum nachstanden. Die eng getakteten Arbeitsabläufe an diesem Ort trugen unter anderem zur Rentabilität der Zeche bei. Zuletzt dürften jeden Museumsbesucher auch die in Teilen erhaltenen Maschinen und ihre Funktion in der Maschinenhalle begeistern.

Führungen und Besucher-Service

Vorbildlich gestaltet sich das museumspädagogische Programm. Verteilt über den gesamten Tag werden zahlreiche kostenlose Führungen mit verschiedenen Schwerpunkten angeboten. Dabei konnten wir auch die Maschinentechnik in der Maschinenhalle in Betrieb erleben. Wer schwindelfrei ist, kann das südliche Fördergerüst besteigen und sich aus der Vogelperspektive einen Überblick über das Zechengelände verschaffen.

Das Museum hat auch seine Hausaufgaben in Belangen der digitalen Medien gemacht. Auf der Website finden sich 3D-Rundgänge. Das Fotografieren vor Ort ist nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht, wodurch Blogbeiträge wie dieser hier gefördert und möglich gemacht werden. Als Hashtags werden #lwlindustriemuseum und #ZecheZollern an die Hand gegeben. Diese nachhaltige Form der Öffentlichkeitsarbeit durch Partizipation der Besucher ist noch immer nicht selbstverständlich im musealen Kontext.

Zuletzt noch ein ganz heißer Tipp für Kulturinteressierte im Raum Westfalen: Mit der LWL-Museumscard kommt man als Paar ein ganzes Jahr lang für 70 € (früher waren es noch sehr günstige 40 €) kostenlos in zahlreiche Museen des LWL und zudem in einige des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR). Auch Preismodelle für Einzelbesucher oder Familien sind möglich.

Guten Tag.

Wenn „Wiege“ als Geburtsstätte oder Anfang verstanden wird, dann ist es mehr als vermessen, die (sicherlich) sehenswerte Tagesanlage von Zollern als solche zu bezeichnen. Dortmund ist nicht der Nabel der Welt! Bleibt mir im „Pott“, dann wäre zunächst die St. Antony Hütte zu nennen; sieht man von anderen Lokalitäten weltweit ab.

Also: Bitte nicht mit so abgedroschenen Phrasen oder Superlativen titulieren; es erinnert ein bisschen an die BIld-Zeitung. Glück auf!

Nun, meines Wissens nach ist die Rettung der Maschinenhalle tatsächlich die Initialzündung für einen denkmalgerechten Umgang mit Industriekultur im Ruhrgebiet und Deutschland gewesen. In den Landschaftsverbänden Westfalen-Lippe und Rheinland sind in den 70er Jahren erstmals in Deutschland Referate für Technische Denkmalpflege eingerichtet worden. Insofern kann man die Zeche Zollern mit guten Argumenten als Wiege der Industriekultur bezeichnen. Das hat mit BILD nichts zu tun.