Inhalt

Nationaler Wiederaufbau in Buda

Der Burgpalast in Budapest thront hoch über der Donau, die die beiden Stadtteile Buda und Pest, die königliche Residenzstadt und das bürgerliche Handelszentrum, trennt. Burgpalast und wichtige Bereiche des Burgbezirks sind im Zweiten Weltkrieg zerstört und danach nur in Teilen und vereinfacht wiederaufgebaut worden. Das Nationale Hauszmann-Programm hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Spuren von Krieg und Kommunismus zu beseitigen und eine ganze Reihe von Bauten zu rekonstruieren. Konkret geschieht dies in Rückbesinnung auf den Zustand des Burgbezirks bei der Absetzung des letzten ungarischen Königs im Jahre 1918. Beim Budaer Burgbezirk handelt es sich um ein einzigartiges Ensemble des Historismus aus der Zeit der vorletzten Jahrhundertwende. Insbesondere der Sankt-Georgs-Platz war bis zum Krieg gesäumt von zahlreichen Regierungsgebäuden mit repräsentativen historistischen Fassaden. Die neobarocke Umgestaltung der Burg Buda ist in den Jahren 1891 bis 1905 unter König Franz Joseph I. durch den Architekten Alajos Hauszmann ausgeführt worden.

Zu den bereits umgesetzten oder im Bau befindlichen Rekonstruktionen, die entweder ex nihilo umgesetzt werden oder auf noch vorhandene Reste aufbauen, gehören ohne Anspruch auf Vollständigkeit folgende ikonische Gebäude: Reithalle, Hauptwache, Erzherzog-Joseph-Palais und das königlich-ungarische Verteidigungsministerium. Weiter nördlich stechen das neugotische Finanzministerium am Dreifaltigkeitsplatz und das Hauptquartier des Roten Kreuzes als frisch errichtete Bauten mit ihren opulenten Fassaden in den Gassen von Buda heraus. Aber auch auf das stimmige Detail und das Umfeld legt man gesteigerten Wert. Tore, Brunnen und Treppen wie die Stöckl-Treppe an der Hauptwache werden rekonstruiert oder instand gesetzt. Auch am Burgpalast selbst wird außen und innen rekonstruiert. Vorläufiger Höhepunkt ist die Wiedergewinnung des Sankt-Stephans-Saals (Szent István Hall), eines neoromanischen Prunksaals aus dem Jahre 1902.

Wer die neue alte architektonische Pracht vor Ort betrachtet, wo zuvor jahrzehntelang Baugruben und leere Rasenflächen vorherrschten, kann sich ihrem Charme kaum entziehen. Ein vergleichbares Projekt dieses Anspruchs und dieser Dimensionen sucht man in Europa vergebens. Handwerklich herausragend und in seiner historischen Präzision bemerkenswert ist es allemal. Und doch wird es im westlichen Europa nur wenig beachtet.

Historische und kulturpolitische Rahmenbedingungen

Großungarn als historischer Referenzpunkt

Bei all der Freude über die rekonstruierte Architektur muss der Blick auf die historischen und kulturpolitischen Hintergründe gestattet sein, die diese Entwicklung, die in Europa als einzigartig zu bezeichnen ist, ermöglichten. Mit dem Hauszmann-Programm revidiert man die ideologisch geleitete, kommunistische Abrisspolitik, die auf dem Burgberg viele Fassaden und Bauten trotz Wiederaufbaubarkeit dem Boden gleichmachte oder im ruinösen Zustand beließ. Dass dieses Bauprogramm zugleich international ausgerichtet ist und die Touristen nach Budapest locken soll, versteht sich von selbst.

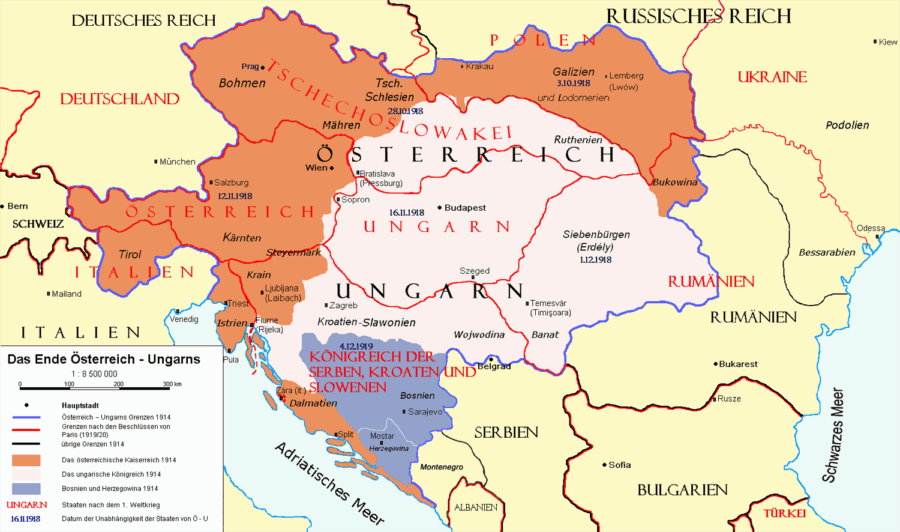

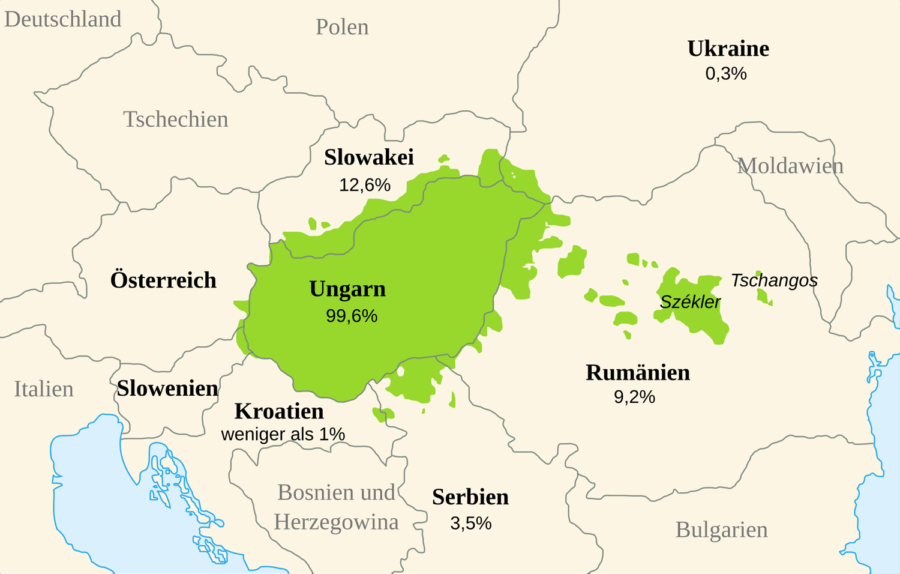

Mit den Rekonstruktionen öffnet man in Ungarn ein Fenster in die Zeit der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, die von 1867 bis 1918 als Realunion existierte. Das Königreich Ungarn, das einen der beiden namensgebenden Bestandteile dieses Kaiserreichs bildete, verfügte über ein weitaus größeres Territorium als der heutige Reststaat Ungarn, der 1920 nach dem Vertrag von Trianon verblieb. Das damalige Großungarn umfasste die Slowakei, die Karpatenukraine, die Vojvodina, das Burgenland, Siebenbürgen und weitere Regionen in Slowenien und Kroatien. In den genannten Ländern leben noch ungarische Minderheiten.

Nicht nur die Architektur auf dem Burgberg von Buda ist ein Manifest dieser Großmachtzeit, sondern auch Victor Orbáns politisches Handeln. Immer wieder provoziert er Ungarns Nachbarn in Reden, in denen er den Vertrag von Trianon als nationale Schmach darstellt. Bildliche Demonstrationen dieser revisionistischen Vorstellungen finden ihren Weg auf einen Teppich im EU-Ratgebäude in Brüssel, auf einen Schal im Fußballstadion oder hängen ganz schlicht als Karte an der Wand des Arbeitszimmers des Ministerpräsidenten. Unabhängig davon, wie man diese Symbolpolitik einordnet, muss man die Wiederauferstehung des Budapester Burgbezirks in gleicher Linie sehen.

Rekonstruktion als Identitätspolitik

Günter Bandmann ist es zu verdanken, vor mehr als 70 Jahren die Frage nach Architektur als Bedeutungsträger gestellt zu haben. Die Mechanismen, die der Kunsthistoriker für mittelalterliche Baukunst belegen konnte, indem er diese in einen größeren Sinnzusammenhang stellte, sind in ähnlicher Form auch im 21. Jahrhundert wahrzunehmen. Architektur als Kunstgattung trägt in ihrer repräsentativen Form stets symbolische Wirkung und ist Ausdruck gesellschaftlicher, religiöser und politischer Rahmenbedingungen. Dabei kommt den Bauherren eine entscheidende Schlüsselstellung zu. Das ist im heutigen Ungarn nicht anders. Erst die historische Gemengelage und die besondere Stellung des Landes innerhalb der EU, die mancher als Querschläger bezeichnen mag, machen solche außergewöhnlichen Wiederaufbauprojekte möglich. In einer Rede sprach Orbán von einer nationalen Gemeinschaft, die keine bloße Ansammlung von Individuen sei, sondern „organisiert, gestärkt, ja sogar aufgebaut werden muss. In diesem Sinn ist also der neue Staat, den wir in Ungarn bauen, kein liberaler Staat, sondern ein illiberaler Staat.“

Diese nationalistische Agenda zur Stärkung der nationalen Identität findet Ausdruck in der Baupolitik – insbesondere im ideologisch aufgeladenen Burgbezirk. Hier residierten hunderte Jahre lang die Könige von Ungarn. Hier in Buda liegt der Gegenpol zum parlamentarischen Staat am anderen Ufer der Donau in Pest, der durch ein wahrlich repräsentatives Parlamentsgebäude seine historische und politische Bedeutung zur Schau stellt. Ministerpräsident Orbán inszeniert die Erneuerung der Monarchie wie einst die Herrscher des Mittelalters und legitimiert dies mit der Wiedergewinnung nationaler Architekturikonen. 2019 zog er demonstrativ in sein neues Domizil auf der Burg. Bereits seit 2003 residiert mit dem Staatspräsidenten das Staatsoberhaupt Ungarns im benachbarten Palais Sándor und somit an diesem geschichtsträchtigen Ort.

Rekonstruktionen, die in Ungarn schon Realität waren, bevor Orbáns Partei Fidesz die Regierung übernahm, sind spätestens seit diesem Zeitpunkt Teil einer größeren Programmatik. Die Architektin Maitri Dore betont in ihrer Masterarbeit den postsozialistischen Charakter der ungarischen Baupolitik im Rahmen der Nationenbildung. Parallelen sieht sie in postkolonialen Prozessen. Eine vergleichbare Deutung nimmt der Kasseler Architekturtheoretiker Philipp Oswalt vor. In seinen Lehrveranstaltungen zeichnet er nach, wie Architektur in Ungarn als Teil der Identitätspolitik und als Bühne für politische Bestrebungen verstanden wird. Eine Kontextualisierung mit Neofaschismus, wie er es letztlich artikuliert, mag dagegen vielleicht zu weit gegriffen sein.

Vorbild für Deutschland?

Als Vorbild für deutschen Städtebau taugt Ungarn daher nicht. Dafür sind die historischen und politischen Voraussetzungen zu unterschiedlich. Eine nationalistische Agenda in ungarischer Ausprägung existiert hierzulande nicht. Das ist angesichts unserer Erfahrung mit Nationalismus sicher gut so, ohne dabei Ungarns Weg an dieser Stelle werten zu wollen. Wenn Orbán den illiberalen Staat ausruft und vom nationalen Aufbau spricht, sollte man in Deutschland in Hinblick auf Rekonstruktion, Städtebau und Architektur besser auf liberale Demokratien in Skandinavien, Frankreich oder in den Niederlanden schauen, wo die Rahmenbedingungen den deutschen vergleichbar sind. Wir sollten uns die Frage stellen, was man dort besser als in Deutschland macht, denn hier gibt es zweifelsohne Luft nach oben. Das ist aber ein eigenes Thema.